|

軍用電子元器件標準化發展歷史、現狀和建議軍用電子元器件標準化發展歷史、現狀和建議 來源:國防標準化前沿 作者:任艷,周圣澤,李宜真,張樹琨 摘 要: 軍用電子元器件是國防戰略資源,是整機裝備的核心組成部分。軍用電子元器件標準體系是電子元器件產品質量與可靠性評價、保障活動開展的基石。經過多年建設,元器件標準化工作取得了豐碩成果,但同整機裝備配套需求和元器件行業發展相比,仍存在一定的差距。回顧了軍用電子元器件標準體系建立實施以來40 余年的發展歷程,對國軍標體系發展過程中的一些問題進行了梳理和分析,結合新時代下國際形勢及電子元器件技術發展趨勢,提出了有關標準模式創新、理論基礎加強等方面的發展建議。

0 引言 軍用電子元器件是維護國家利益、強軍強國的重要基石,近年來,已成為西方強國對我國戰略遏制的重要領域。我國整機裝備的研制能力不斷提高,已從解決有無問題階段向自主創新發展階段躍進,電子元器件的自主保障、性能指標、質量可靠性等方面直接關系和影響到整機裝備的服役生存能力和自我保障能力。立足整機裝備自主可控發展,需要強化整機到元器件的自主創新能力,持續筑牢根基,不受制于人。隨著中美貿易博弈的不斷加劇,我國多家企業被列入“實體清單”,高端電子元器件禁運風險不斷加大,加強關鍵電子元器件自主研發和生產制造能力迫在眉睫。軍用電子元器件標準體系在滿足整機裝備配套需求方面仍存在一定的差距,主要體現在以下幾個方面:1)國軍標體系理論和數據支撐弱,標準解釋和主動創新支撐不足;2)標準標準化活力不足、行業參與度不高、標準創新原動力差;3)標準制定與實施應用相對脫節、標準的實施效果評估機制缺乏;4)標準的時效性差,無持續跟蹤、維護機制。因此,標準對元器件產品自主研制及上機上裝創新發展的牽引作用未得到充分的體現,目前,急需在國軍標良性生態圈進行機制創新,優化標準制修訂流程,建立標準實施和應用效果評估體系,創建標準應用實施、標準修訂的快速響應和循環機制,提高標準的時效性、科學性和適用性,推動元器件國產化水平,保障新時期軍用電子元器件高質量發展。 1 軍用電子元器件標準體系發展歷史 我國軍用電子元器件產業的發展始于20世紀50年代,當時,在國內相繼建立了一批通用性和專業性產品生產廠,主要目的是為了做好從蘇聯引進的武器裝備的適用和維護工作。軍用電子元器件標準化工作也集中于對蘇聯標準的轉化和引用,如工藝、工裝、技術圖樣、結構和互換性等標準。 20世紀60年代起,在“獨立自主、自力更生”的方針指引下,通過集中設計、聯合開發,我國初步形成了自己的電子元器件生產體系。電子產品標準化工作主要是通過優選產品、壓縮品種規格,在全行業內組織淘汰落后產品、引導發展新品種,我國軍用電子元器件逐步地進入自行設計開發階段。 到70年代,圍繞航天重點工程對高可靠性元器件的配套需求,以及軍用電子元器件自身發展的需要,全面開展軍用電子元器件標準化活動,以可靠性標準化量化表征、評價,以及對生產過程可靠性控制等方面為工作重點。1978年明確提出軍用電子元器件生產實施“七專”(專批、專技、專人、專機、專料、專檢、專卡)管理模式提高質量與可靠性水平,制定了一大批“七專技術條件”標準。在70年代末期,“六五”規劃提出我國電子元器件產業要實現更新換代,目標是經過10~15年的努力使我國軍用電子元器件達到美國80年代初期的水平,民用產品則符合IEC 標準的規定。從20世紀80年代初,在參考和借鑒美國軍用標準(MIL)體系的基礎上逐步建立了電子元器件領域國家軍用標準體系,該體系共涉及電子元件、電子器件和電子材料領域的25 大類33 小類產品。并開展了貫徹國軍標試點工作。 在1989年召開的“七專”10年工作總結會上,根據我國軍用電子元器件標準體系建設的成效和貫標試點經驗,原國防科工委針對軍用電子元器件的管理向國軍標過渡,1991年又提出,所有新研制的產品都要依照國軍標的原則,制定相應的企業標準。在此階段,根據產品研制的不同目的,以國軍標標準體系為頂層依據,以符合國軍標通用規范要求為基本原則,滿足不同武器裝備配套可靠性要求,制定了各種形式的企業軍用標準。自此,我國軍用電子元器件全面進入了貫徹國軍標階段,1994年開始推出新品項目企業軍用標準(標準號以20000 開頭)。 貫徹國軍標的形式也隨著時代的發展、技術的進步和要求的不斷提高在迭代改進,進入21世紀后,國軍標體系未有大的變動,但在標準數量及標準對技術的覆蓋性上有了很大的擴充。在產品貫徹國軍標的形式上也隨著技術發展出現了多種形式,如2003年開始為了滿足通用化、系列化要求而制定型譜項目企業軍用標準(標準號以30000 開頭);2008年開始,提出了可靠性增長的要求,企業軍用標準增加特定應用需求的考核試驗項目,推出了可靠性增長企業軍用標準(標準號以ZZR/20000 開頭);包括后續的8** 項目、核高基項目和宇高項目等,均是在企業軍用標準的層面進行改進,并未對整個國軍標體系標準進行大的更改。

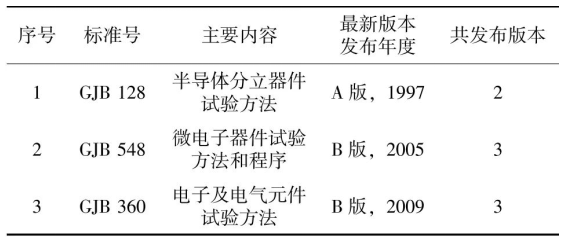

2 國軍標體系發展現狀及思考 通過近40年的建設,軍用電子元器件國軍標體系不斷完善,已成為軍用電子元器件質量控制與可靠性保障的主體平臺,形成了覆蓋元器件各個專業門類的標準體系,有力支撐了軍用電子元器件科研生產和整機裝備配套建設。目前現行有效的電子元器件國家軍用標準有近千項,包括管理標準、通用基礎標準、產品標準(含產品規范、專業基礎標準)和應用標準等。每年支撐裝發及海、陸、空等各軍兵種各類元器件產品研制任務數千項,覆蓋新品、型譜、貫標、核高基、質量增長等所有元器件產品研制任務和專項工程,貫穿協議約定、鑒定依據和驗收評價等各環節,“提必及可靠性、言必談標準”是軍用電子元器件領域的各類節點檢查、審查驗收的基本要求,軍用電子元器件標準體系不斷完善,已成為軍用電子元器件質量控制與可靠性保障的主體平臺,有力支撐了軍用電子元器件科研生產和整機裝備配套建設。 2.1 國軍標體系理論和數據支撐弱,標準創新原動力支撐不足 由于我國電子元器件國家軍用標準體系建設是在參考和借鑒美國軍用標準(MIL)體系的基礎上逐步建立的,在建設初期,主要采用翻譯國外已有標準的方式,快速建立并豐富了國軍標體系,當前國軍標體系中絕大部分基礎標準和重大標準的技術要求來源于國外標準,約60%為與美軍標對應的標準,約30% 為參考國際行業標準制定。這種模式也導致了國軍標體系這棟高樓大廈的地基不牢、基礎不穩。標準來源于產業活動的經驗總結,也必須反饋應用于產業,在更廣的范圍內指導生產活動,標準中技術要求的確定應根據某一時期產業技術發展狀態制定,需要理論模型的支撐、試驗數據的積累。由于近代工業革命起源于西方,美軍標體系的建立與行業技術發展緊密結合,不存在類似于國軍標體系建設初期的理論和數據空窗期,其標準的提出和制定都是產業技術發展到一定程度后,經過大量的生產制造試驗驗證、裝備應用案例總結,最終確定標準技術要求,在此過程中同時建立了豐富的理論庫和數據庫。90年代國內相關工作者曾向MIL-STD-883 工作組針對水汽試驗問題提出技術咨詢,美軍標相關工作組人員曾提供了長達1 000 多頁的試驗數據和技術文件。此外,由于理論支撐和數據積累的薄弱點,我們在翻譯轉化標準的過程中也存在畏手畏腳的現象,例如:GJB 7400—2011 《合格制造廠認證用集成電路通用規范》 (對應美軍標MILPRF-38535)在制定過程中針對是否采納技術審查委員會(TRB)這一模式,標準編制組和專家組不敢結合國內現狀進行改變,在明知TRB 這種模式適用于美國行業規則,但在國內企業難以達到效果的情況下,最終仍照搬了該技術要求。 2.2 標準化活力不足、行業參與度不高 國際上行業技術標準主要是以行業協會或專業學會的形式組織開展,推崇“市場驅動、民間主導”模式,標準化活動由市場掌握主動權,遵行自愿性和協商一致的原則,美國是世界上擁有行業標準團體協會最多的國家,約有400多個。主要的標準制定者是民間的標準化團體,標準草案提出者主要是各個企業和專業人士,在制修訂標準的過程中,各個企業、專業人士和消費者(使用方)代表本著自身在行業的角色參與討論,這種形式可以確保標準技術的協商一致,標準制修訂從提出、技術協商確定、應用等過程的統一協調,標準技術在確定過程中能充分地吸收行業的試驗數據和經驗。國軍標體系在相當長一段時期內的主要特點是“行動驅動、軍方主導”,更多地體現了一種由軍方主導控制的思想,而且行業參與的渠道未完全放開,生產、科研實踐活動的很多數據、理論及思想并未完全反饋到標準體系中。在新時代的當下,需要轉變思想,轉向“軍方引導、企業主體、市場導向”,更多地側重于軍方機關對國軍標平臺的主導和管理,而將技術內容充分下沉到市場,讓企業、科研機構和高校等組織充分參與到標準制修訂的過程中。 2.3 標準制定與實施應用相對脫節、標準的實施效果評估機制缺乏 國軍標體系的標準制修訂模式采用科研項目的形式開展,在項目周期內,標準編制組負責標準的技術確定工作,標準制定的工作主要由編制組完成,通過編制、征求意見和評審的方式完成標準的制修訂工作,而且標準編制組的成員范圍一般很有限,且偏向標準化人員,并非實際試驗的實施人員,對于一些重大、應用面廣的標準,往往存在討論不全面的情況、且與行業生產技術存在一定的脫節。當項目完成后,標準編制組隨之解散,使用標準的人在遇到問題和分歧時并沒有專門的咨詢機構,試驗數據的差異性沒有專門的反饋渠道,標準具體應用實施的效果沒有得到收集,既不能保證標準更新修訂與實際相結合,也不利于標準后續的改進提升。 標準執行使用方對標準確定的依據和理論基礎無從了解,存在理解不到位、執行有誤差的情況,甚至導致試驗實施存在爭議。例如:在第三方機構沒有參與標準驗證的情況下,理解標準時經常按照標準范圍的最高要求進行考核,有時候會導致對產品的考核評價過應力。 2.4 標準的時效性差,無持續跟蹤、維護機制 美軍標體系(MIL)中對重大基礎標準和重大專業標準設有專門的維護團隊,主要負責標準相關技術基礎理論的積累、技術內容的更新、標準技術的宣貫釋疑和跟新維護,對標準在行業中的應用效果進行實時的信息收集、處理和評價,并隨時根據實際的應用評估效果對標準進行技術更新修訂。美軍采辦文件改革后,對于基礎標準,更傾向于采用行業標準,該部分職能也轉向了由行業標準團體來完成,也是為了更好地讓標準與行業技術相結合,達到標準實時反饋技術發展、標準發布后對標準的實施效果進行有效評估,更新維護的時效性更強。行業協會對某一類或某一專業的標準有專門的技術維護工作組,美軍標體系中關于微電路相關的技術維護主要轉到JEDEC 行業協會相關工作組,JEDEC 在固體電子學領域有多個委員會和分技術委員會,分別負責該領域相關標準的制定、跟蹤、維護和行業推廣;此外,JEDEC 組織設有專門的政府聯絡委員會(JC13),負責用于軍事、航空和其他環境下需要高于商用標準的特殊用途條件功能的固態產品的質量和可靠性實現方法標準化工作。美軍標另一大特點是更新維護快,如MIL-STD-883 標準從2000—2005年間更新了3 版,并在新版間隔期間發布了數十個Notice (針對具體標準技術內容的修訂通告,與標準等同效力),極大程度地保證了標準有問題及時更新修訂。近年來,由于相關技術趨于穩定,該標準的修訂頻次變低,但仍遠高于同類國軍標的制修訂頻次,我國當前發布有效的標準仍是2005年發布的GJB 548B 版(GJB 548C 已報批3年仍未發布)。此外,由于缺乏固定的維護機制,企業和用戶需求響應慢,例如:GJB 2438中關于樣品抽樣方案的討論在國內開展了近5年仍未在標準技術中得到相關響應,導致后續執行沒有依據,國軍標與產業結合的活力未得到展現。

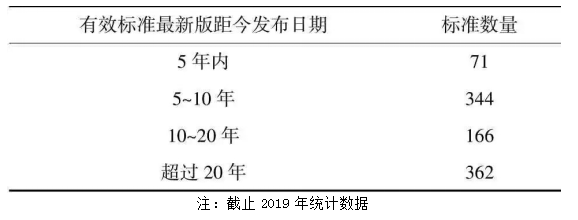

表1 公開發布國軍標最新版發布日期距今情況

表2 國軍標重大標準最新版及更新版次情況

注:截止2019年統計數據

3 軍用電子元器件標準體系建設建議及策略 3.1 積極推動國軍標制修訂模式改革創新 美軍標從立項到發布平均周期為兩年左右,而國軍標一般為3~5年,導致國軍標發布進度滯后。我國在標準報批和發布環節的管理還有很大的優化提升空間,通過改進國軍標報批審查管理過程,推進標準的電子化在線發布方式,方便行業獲取和使用。加強重點標準的行業宣傳與培訓工作,健全重大標準協調與分歧處理機制,完善標準實施信息的反饋機制,擴大標準影響力,提高標準執行效率。鼓勵采用試行標準的模式先期開展標準試行,采用工作組模式,探索標準通告的模式對標準及時地進行維護更新,賦予其同等有效的國軍標效力。針對標準的單一技術點,可將標準研制周期壓縮80%以上,保證標準技術與產業發展的實時銜接,無縫結合。 3.2 大力推進標準理論基礎科研 針對我國國軍標參照美軍標體系建立的歷史遺留問題,一方面對以往開展的科研理論和試驗數據進行歸納整合,另一方面積極組織全行業開展基礎理論科研和試驗驗證工作,形成系統化、堅實的標準理論體系,建設國家統一的標準理論數據庫,夯實國軍標體系理論基礎,支撐各類標準的有效實施,為標準技術更新發展提供原創力,徹底根治當前國軍標體系中標準技術創新束手縛腳的病狀。 3.3 建立標準實施和應用效果評估機制 加快標準實施過程的應用評估機制的建設。搭建標準編制、標準使用的溝通橋梁,達到標準正確應用、應用數據積累、問題反饋編制的良性循環。一方面,開展可實施性、可操作性等標準本身應用效果的評估;另一方面,以產品為媒介和最終用戶為對象,開展產品可靠性滿足用戶需求的效果評估,建立產品用戶信息反饋渠道,對標準規定的技術水平進行評估。

3.4 加強標準實施驗證 打破標準編制組負責標準制訂、標準實施人員自行理解標準的脫節關系,在全國范圍內創新建立標準驗證實施基地、提升標準科學性水平,形成良性的標準編制和標準實施反饋機制。按照產品專業門類和重大基礎標準,創新建立標準實施驗證基地,建立應用實施經驗,鼓勵全行業參與標準的實施應用,促進標準技術與生產、檢驗的融合,完善標準制定機制,大力推進標準自主創新,推動國產軍用電子元器件自主發展。

4 結束語 軍用電子元器件標準體系建立一直以來都被視為是軍用電子元器件質量與可靠性發展的“牽引繩”和“門檻石”,通過標準來牽引整個元器件領域的質量和可靠性發展,通過標準技術要求規定來固化元器件質量與可靠性水平。但多年來,我國國軍標體系發展的模式、機制等問題與牽引技術發展、引導產業進步的矛盾越來越突出,急需在制修訂模式方面進行創新,加強理論基礎科研和數據以夯實標準體系基礎;并且,需要進一步地突出標準在研用雙方的橋梁作用,在標準實施周期內建立起反饋機制,以確保標準體系的可持續發展。 來源|國防標準化前沿

|